지난해 한가위 때 발행한 특집판과 비교해도 크게 다르지 않을 내용을 다시 ‘특집판’으로 둔갑시키는 ‘뻔뻔함’은 거의 독자에 대한 ‘기망’에 다름아니다. 또 이는 오늘날 신문(Paper)에 대한 터무니없는 착각 때문에 빚어진 염치없고 부끄러운 일이라고 할 수 있다.

20세기 후반부 어느 시점까지에는 신문이 모든 일반적인 정보를 실어야 했고, 그것이 어쩌면 신문의 ‘사명’이었다. 그러나 이제는 신문을 대체하는 디바이스(device)들이 넘치는 21세기다.

교통정보만 해도 그렇다. 독자의 관점에서 왜 교통정보가 추석 특집판에 필요한지 검증해보자. 고속도로가 막힐 때 주변 국도정보가 필요하기 때문이란다. 그것은 오늘날 독자들의 라이프 사이클, 정보소비 패턴을 한참은 무시한 것이다.

독자들은 모바일이나 네비게이션으로 실시간 교통정보를 해결한다. 1588-2505 전화번호만 눌러도 알 수 있다. 전국 어디서나 들을 수 있는 라디오 교통방송도 있다. 그런데 해마다 교통정보를 빠지지 않고 넣는 것은 이해할 수 없는 일이다.

|

||

TV편성 정보는 그렇다 치고 영화, 문화공연 정보를 추석 연휴때 참고하라고 제공하는 것은 한심스럽고 나태하다. 극장과 공연장을 찾는 젊은 층은 인터넷을 통해 원스톱으로 해결할 뿐더러 더 이상 신문이 제시하는 케케묵은 ‘평가’보다는 같은 또래가 몰린 인터넷 게시판에서 ‘별점 평가’에 익숙하다.

차례 지내는 법이나 차례 음식과 관련된 것도 명절을 앞두고는 빠지지 않는 꼭지다. 삽화까지 넣어가며 ‘친절’을 베푸는 대표적 지면이다. 추석 음식을 먹고 체하거나 갑작스런 사고를 당했을 때 응급처치법이나 대형 병원 전화번호도 빠지지 않는 정보라며 자리를 차지한다.

그런데 이들 콘텐츠가 과연 독자들에게 진정으로 유용할까? 포털 사이트를 통해 지역별로 관련 병원 정보와 건강 정보를 검색할 수 있다. 음식이며 차례법은 아예 동영상으로 볼 수 있는 곳이 널려 있다.

20세기 신문의 전형을 보여준 올해 추석특집 타블로이드판을 제작한 기자들도 적지 않은 부끄러움을 느꼈을 것이다. 이러한 콘텐츠로 독자들을 상대하는 것이 과연 의미있는 일인지 자괴했을지 모른다.

더 큰 문제는 기자들의 이런 자각 뒤켠에는 신문기업과 뉴스조직의 혁신이 더디다는데 있다. 콘텐츠 생산 시스템과 철학은 낡은 것을 고수하면서 추석특집 타블로이드판을 낸 한 신문사 관계자는 기자에게 “독자에 대한 배려 차원에서 정례적인 수준의 특집판을 낸 것”이라고 말했다.

별다른 것이 없는 신문을 만들면서 상투적인 해명을 하고 있는 셈이다. 그런 식의 자세는 의미없는 신문을 양산하고 더욱 독자들로부터 멀어지게 된다는 점이다.

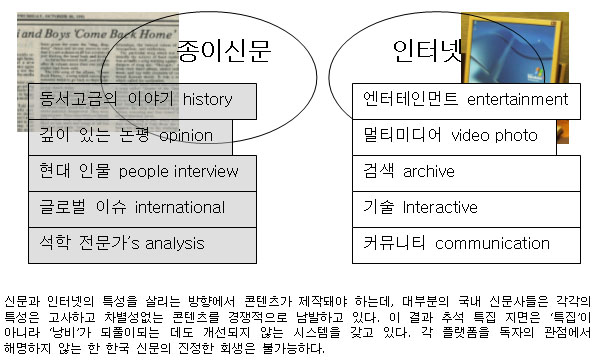

종이신문이 담아야 할 내용은 따로 있다. 추석특집판만 해도 그렇다. 깊이 있는 읽을 거리를 제공하는 것이 원칙적으로 필요했다. 한가위 대보름 달을 과학적으로 풀어본 글도 있어야 했고, 해외의 명절들을 소개하는 지면도 나옴직했다.

물론 인터넷을 뒤져 보면 세상의 모든 정보들이 있기에 종이신문이 다룰 수 있는 영역은 점점 좁아질 수밖에 없다. 그러나 그럴수록 신문기사에 밑줄을 그어 보며 되뇌일 수 있는 기사들을 다뤄야 한다.

몇 해 전인가 한 신문은 국내외 단편소설들을 명절을 앞두고 발행한 타블로이드판에 게재했다. 물론 그 소설들이 ‘고전’에 속하는 것이어서 매력의 순도는 떨어졌겠지만, 차라리 그런 ‘차별성’이 훨씬 낫다고 할 수 있다.

올해 들어 미국 주요 신문들은 ‘증시 시황면’을 아예 빼버렸다. 독자들은 더 이상 신문에서 기업 주가 정보를 보지 않는다는 판단 때문이다. 그대신 40대 직장여성의 고민, 아이들을 천재로 키우는 방법 등 보다 구체적인 주제를 지속적으로 파고 들고 있다.

미국과 유럽에서 주말판이 확대되는 것도 가장 느긋하게 종이를 대할 수 있는 시간이 주말이고 또 가정이란 공간을 확보할 수 있기 때문이다. 이에 따라 주말판에서는 가장 고급 정보를 제공한다. 여행 등 레저정보, 부동산, 재테크 등 재무 정보는 대표적인 주제들이다.

그러나 그러한 콘텐츠들은 현대 독자들의 라이프 사이클과 관심을 교감한 바탕 위에서 제시된다. 이를테면 세계에서 가장 아름다운 소형 호텔 100선, 중국 기업에 투자하는 방법-최근 5년내 가장 수익률이 높은 30개 기업의 최근 동향 등의 심도 있는 내용들로 채워진다.

신문이 신문에서 다뤄야 하는 내용을 알고 있기 때문에 인터넷 서비스는 나름대로 독특한 행보를 걷고 있다. 특히 미국 신문들은 웹 사이트를 통해 독자들을 흡수하기 위해 노력하고 있다. 최근 미국신문협회(NAA)의 한 자료에 따르면 18세~34세 성인 독자를 끌어들이는 데 인터넷의 역할이 최소 10% 이상이라고 파악됐다.

이를 위해 웹 사이트에서는 신문이 보여주지 못하는 다양한 멀티미디어 서비스를 제공하고 있다. NYT의 멀티미디어 서비스는 이미 방송사 수준을 넘어섰다. 전문가 수준의 포토 서비스나 다큐멘터리나 다름없는 디지털스토리텔링에 의한 서비스도 늘고 있다.

신문기업의 다양한 변신을 위해서는 신문기자들의 자세변화가 반드시 뒷따라야 한다. 올해 미국과 영국을 비롯한 유럽 전역에서 편집국 기자들을 포함한 뉴스조직 전반의 인원감축이 계속되는 한편으로는 전방위적으로 시연되는 통합뉴스룸을 통해 결국 기자들의 멀티플레이어화를 요구하고 있다.

이에 따라 기자들은 전통적인 신문기업의 취재-업무 패러다임에 얽매이게 하는 것에서 보다 자유롭고 역동적으로 활동하고 싶은 욕구를 갖기 시작했다. 국내의 경우만 하더라도 블로그에서 활약하는 신문기자들이 지난 1~2년 사이 많아진 것은 시사점이 있다.

|

||

특히 종래에는 매체 경쟁력이 월등한 신문기자들이 대부분이었지만 최근에는 중소규모의 신문기자들이 전문성을 기반으로 ‘블로거’로 맹위를 떨치고 있다. 물론 아직 이러한 기자들은 각 신문기업에서 극소수에 불과하고 마이너리티로 신문혁신을 주도하고 있지는 못하다.

하지만 뉴스조직도 한달에 단지 수 개의 취재기사만 송고하도록 한다거나 멀티미디어형 콘텐츠 생산을 맡기는 형식 등으로 색다른 모색을 하고 있다. 한직으로 여겨졌던 인터넷 부문에 베테랑 기자를 전담시키거나 영상 전문가를 채용하는 것도 같은 맥락이다.

이런 가운데 뉴스조직을 아예 벗어나서 나홀로 취재하는 기자도 탄생했다. 메이저리그 전문 민훈기 기자는 포털사이트에 콘텐츠를 제공하고 있다. 미국 야후처럼 분쟁 및 오지지역을 전담취재하는 저널리스트들의 콘텐츠를 제공하는 환경이 펼쳐진 것은 아니지만 ‘민기자닷컴’처럼 활동하고 싶은 기자들의 문의가 잇따르고 있어 주목된다.

개인 블로그를 운영하면서 소속 신문사 브랜드보다 더 유명해진 한 기자는 “인터넷과 같은 쌍방향 미디어 환경에 많은 연구가 필요하다”면서 “하루에 주어진 기사를 쓰는 것 못지 않게 블로그 활동에 매달리고 있다”고 말한다. “시간이 나느냐?”고 묻자, “선후배 또는 출입처 사람들하고 하게 되는 술자리를 줄이면 된다”고 말했다.

기자를 둘러싼 직무환경도 변하고 있지만 기자 스스로도 변하고 있는 것이다. 신문 및 방송 기자들이 디지털스토리텔링이 구현되는 쌍방향 미디어 환경을 더 이상 외면해서는 안되는 시대이다. 콘텐츠는 어떻게 만들어야 할 것인가에서부터 어떻게 제공하는 것이 효과적인지 고민하는 전략가로서 탈바꿈해야 한다.

그것이 21세기 신문이 원하는 기자이며, 그러한 기자가 펼쳐 가는 신문이 경쟁력을 갖추게 된다.

중앙대학교 신문방송학과 겸임교수 및 한국경제 미디어연구소 최진순 기자

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.