|

||

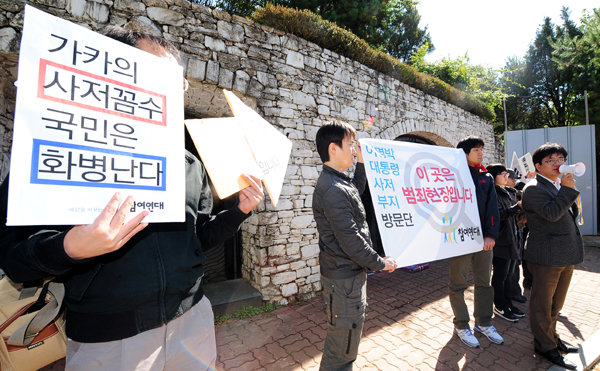

| ▲ ‘이곳은 범죄현장입니다.’ 참여연대가 지난해 10월 17일 서울 내곡동 이명박 대통령 사저 부지 앞에서 기자회견을 하고 있다. (뉴시스) | ||

지난해 10월 민주당 등은 공시지가 및 지분비율에 따라 시형씨가 19억9097만원을 부담했어야 하는데 11억2000만원만 냄으로써 국가에 손해를 입혔다며 시형씨 등을 배임 및 부동산실명법 위반 혐의로 검찰에 고발했다.

그러나 검찰은 8개월간의 조사 끝에 시형씨와 김인종 전 경호처장에 대해 무혐의 처분을 하고 김윤옥 여사와 임태희 전 대통령실장, 김백준 전 청와대 총무기획관 등에 대한 고발은 각하했다. 민주당 등 야권은 수사결과에 크게 반발했다. 이들은 국정조사 실시를 통해 의혹을 밝혀야 한다고 주장하고 있고, 여권인 새누리당조차 특검 실시를 주장하는 등 여야 모두 이번 검찰의 수사결과에 의혹을 보내고 있다.

내곡동 사저 의혹을 집중 보도한 기자들 역시 이번 검찰의 수사결과를 강하게 비판했다. 시사저널 김지영 기자는 “검찰이 8개월 동안 조사를 하면서 내곡동 사저 매입을 주도하며 집사 역할을 한 김백준씨 한 번 소환하지 않고 무혐의 처분을 내린 것은 상식적으로 납득하기 힘든 수사”라며 “향후 국정조사나 특검에서도 청와대에서 자료를 주지 않거나 핵심증인들이 나서지 않는 한 의혹을 밝히기는 어려울 것”이라고 내다봤다.

시사IN 주진우 기자는 “법과 원칙을 얘기하는 검찰이 이명박 대통령과 관련한 수사에만 가면 휘어지는지 모르겠다”며 “지난 2월 ‘나는 꼼수다’에서 밝혔듯이 무혐의로 빨리 털고 싶어 하는 청와대의 속내였다. 시형씨의 서면답변서와 그간 수사내용이 ‘아귀가 딱 맞아서 안 불렀다’는 검찰의 해명을 보고는 이게 청와대의 검찰인지, 변호사인지 헷갈릴 정도였다”고 비판했다.

신문 역시 검찰의 수사결과에 대해 납득하기 힘들다는 반응을 내놨다. 조선은 11일자 사설에서 “이번 사건은 대통령 아들이 어머니 땅을 담보로 대출받아 자기 땅을 사서 나중에 아버지에게 되팔기로 했다는 상식 밖의 거래라고 요약할 수 있다”며 “국민이 검찰의 불기소 처분을 납득하겠는가”라며 검찰 수사를 질타했다.

중앙일보 역시 이날 사설에서 “청와대 입장만 받아 적은 ‘내곡동 사저’ 수사”라고 비판했다. 중앙은 “검찰이 그린벨트가 풀릴 것으로 보고 나름의 기준을 가지고 판단한 것이란 청와대 측 입장을 그대로 받아들인 것은 일반인의 상식과 거리가 있는 것”이라며 “검찰이 사건 당사자들의 진술에 의존해 결론을 내렸다고 볼 수밖에 없다”고 지적했다.

이어 “진술의 허점과 다른 개연성들을 ‘합리적 의심’으로 파고들려는 모습은 보이지 않았다”며 “검찰이 청와대 앞에만 서면 약해진다는 비판에서 벗어나지 못하는 한 ‘정의로운 검찰’은 공염불일 뿐”이라고 지적했다.

이시형씨가 검찰에 보낸 서면답변서를 통해 “큰아버지(이상은)에게서 연 이자 5%로 6억원을 빌렸으나 사저 명의가 아버지(이명박)에게 넘어간 뒤에 이자는 일괄 지급하기로 했다”고 진술한 데 대해 한겨레는 “사건이 공개되지 않았다면 이 대통령으로 명의가 변경된 뒤 실제로 이자가 지급됐을지는 알 수 없는 일”이라며 꼬집었다.

사건의 핵심 당사자들을 소환하지 않은 검찰에 대한 질타도 뒤따랐다. 경향은 이날 사설에서 “주요 피고인들의 소환 조사에 늑장을 부리는가 하면 그것도 서면조사로 끝내는 등 수사가 부실하기 짝이 없었다. 핵심 참고인인 시형씨의 경우가 대표적”이라며 “검찰은 고발 접수 5개월 만인 3월 초 서면조사서를 보내 4월 중순쯤 답변서를 받았다. 관련자들과 입을 맞추거나 대응방어 논리를 짤 시간을 충분히 준 셈”이라고 비판했다. 원성윤 기자의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.