취재원 입 앞에 경쟁적으로 스마트폰을 들이밀고, 안이건 밖이건 바닥에 앉아 노트북을 두드리는 모습. 디지털 시대 기자들의 현장 풍경이다. 요즘 누가 취재수첩을 쓸까 싶지만 수첩에 애착을 가진 베테랑 현장 기자가 있다. 임병안 중도일보 기자다.

임 기자는 2008년 기자 생활을 시작한 뒤로 지금까지 16년 동안 취재수첩 92권을 썼다. 신입 때부터 두 달에 한 권씩 쓴 셈인데, 올해도 벌써 6권째 쓰고 있다. 임 기자는 수첩이 좋은 취재 도구일뿐더러 수첩을 쓰는 취재가 기자에게 남는 경력이라고 믿는다. 그를 22일 대전광역시 중구 중도일보사에서 만났다.

“수첩을 쓰면 누군가 만났을 때 훨씬 소통하기 좋아요. 눈을 맞추고 대화하고 요점을 훑으면 무슨 내용을 빠뜨렸는지 바로 알 수 있어요. 핵심이 되겠다 싶은 건 현장에서 하나 더 물어볼 수 있고요. 받아치거나 녹음만 하다 보면 그 사람이 주도하는 흐름에 끌려간다고 생각하거든요.”

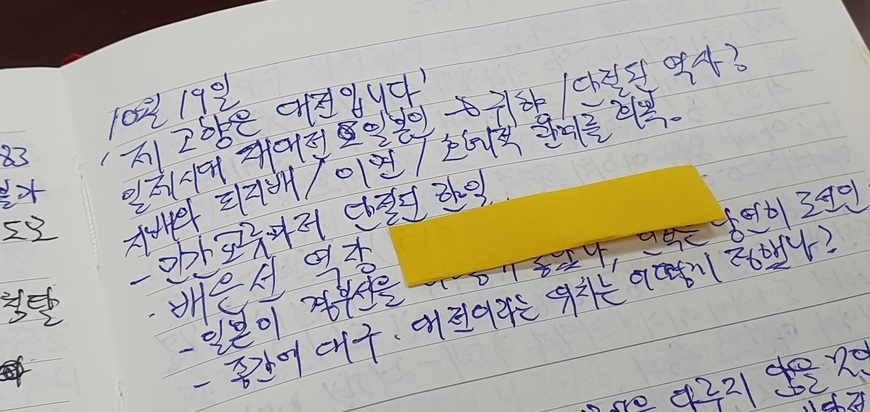

임 기자에게 수첩은 받아적기보다는 질문을 위한 도구다. 그의 수첩에는 의문과 질문거리가 빼곡하게 적혔다. 메모를 하면 중요한 내용을 쉽고 빠르게 구분할 수 있다. 임 기자는 브리핑 때나 시간이 오래 걸리는 재판을 방청할 때도 수첩을 쓴다. 취재할 내용이 방대할수록 오히려 수첩이 요긴하기 때문이다.

그가 수첩을 많이 쓰는 건 수첩을 들고 다녀야 하는 현장 취재를 추구하기 때문이기도 하다. 임 기자는 2021년 ‘검색에 없는 대전·충남사(史)’를 15회 연재했다. 중도일보의 초창기 신문을 뒤져 현장을 취재하고 반드시 관련된 사람을 찾아 인터뷰했다. 67년 전 옛 대전역을 설계한 인물을 기어이 찾아내기도 했다.

이듬해에는 일제 패망 때 조선을 떠났어도 여전히 대전을 고향으로 여기는 일본인들을 찾아 ‘한·일 교류와 공존’을 다섯 차례 연재했다. 한국에서 태어나 유년 시절을 대전에서 보낸 사람들이었다. 자신이 살던 집 모형을 만들고 동네 지도를 그릴 만큼 애착을 가지고 있었다.

지난해에는 대전 도심에 있는 갑천습지를 20여 차례 탐사했다. 야간 관찰 카메라까지 설치해 오소리 같은 야생동물들을 촬영했다. 갑천습지가 내륙습지 보호지역으로 지정됐지만 생태계 관리체계가 수립되지 않아 이를 촉구하는 취지였다. 올해는 ‘일제강점기 인공 동굴’을 연재해 대전충남 민주언론시민연합에서 좋은 보도상을 받기도 했다.

“좋은 기사라고 하면 ‘특종’을 말하잖아요. 제 기사가 그런 유는 아니에요. 경쟁을 벌이는 취재는 소모되는 것 같고 오래 하기는 어렵더라고요. 저한테는 좀 어색해요. 그런 취재는 제 내면에 쌓이는 게 별로 없다는 생각도 했어요.” 임 기자는 “잘할 수 있는 취재를 하려는 게 제 방식”이라고 말했다.

그가 말하는 수첩의 다른 가치는 “생각이 숙성된다”는 점이다. “외우지는 않더라도 머리로는 인식하게 되거든요. 조금 시간이 지나면 정리가 된다고 할까요?” 임 기자는 수첩을 수시로 펼쳐 보면서 정보를 재구성한다. 그렇게 해야 “일상적인 기사를 쓰면서도 시각이 드러나는 개성 있는 기사도 낼 수 있기 때문”이다. 지금껏 나온 기획들도 그렇게 만들어졌다. 특별취재가 있으면 수첩 한 권을 따로 할애해 생각을 숙성했다.

임 기자는 후배들에게도 노트북 대신 수첩을 쓰라고 하지만 현실을 모르지는 않는다. 일선 기자들은 온라인으로 기사를 더 빨리, 더 많이 생산해야 한다. 특히 ‘말’이 지배하는 국회에서는 한 마디라도 놓칠세라 기자들이 바닥에 앉아 노트북을 쓰는 모습이 익숙해졌다.

2019년에는 한 정치인이 그 모습을 걸레질에 비유했다가 구설에 올랐다. 기자들이 짠해 보여 한 말이라고 해명했지만 수첩을 들고 정치인과 대등하게 눈을 맞추던 시절과는 다른 풍경을 새삼 느끼게 해준 사건이기도 했다.

임 기자는 그래도 노력할 여지는 있다고 생각한다. “뭔가를 습득하더라도 자기 생각이 있을 거잖아요. 쏟아지는 정보는 노트북으로 처리하더라도 듣고 판단한 것이나, 의문이나 질문할 거리는 따로 수첩에 메모하면 좋겠어요.”

그는 여전히 수첩을 들고 다니는 취재가 더 많아져야 한다고 생각한다. “다른 기자들이 쓰지 않는 분야에서 호소력 있게 쓸 수 있어야 생존할 수 있다고 생각해요. 기자 활동을 계속한다면 역량을 높이는 데에는 메모가 훨씬 도움이 될 것 같아요.” 수첩은 누구보다 기자 자신을 위한 도구이기 때문이다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.